Les bryones (ou encore nommées navet du diable, mandragore grimpante, fausse mandragore) poussent partout dans le jardin et alentours. En plantant nos pommes de terre, nous sommes tombés sur une racine de bryone. Nous l’avons malheureusement cassée en plusieurs morceaux, mais j’ai récupéré le tout pour tenter de les faire sécher.

Les bryones (ou encore nommées navet du diable, mandragore grimpante, fausse mandragore) poussent partout dans le jardin et alentours. En plantant nos pommes de terre, nous sommes tombés sur une racine de bryone. Nous l’avons malheureusement cassée en plusieurs morceaux, mais j’ai récupéré le tout pour tenter de les faire sécher.

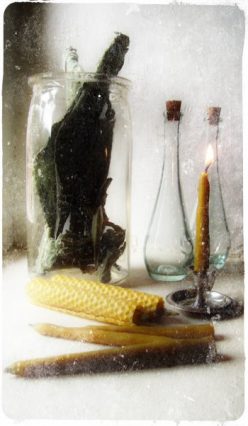

La racine, en plusieurs morceaux.

La racine, en plusieurs morceaux.

La racine de bryone a souvent été utilisée en magie pour remplacer la mandragore, qui est bien plus rare. Elle peut avoir une forme humanoïde et c’est pour cette raison qu’elle était prisée par les sorciers. Le plus souvent, elle servait à la réalisation de dagyde.

Paul Huson dans son Guide Pratique de la Sorcellerie en fait notamment un magistellus.

Voici un extrait du livre, qui malgré son côté désuet reste intéressant.

Magistellus est un mot latin qui veut dire « petit maître », et sorciers et sorcières l’emploient assez curieusement pour désigner l’un de leurs petits serviteurs magiques. Le terme « familier » a été inventé par les autorités ecclésiastiques pendant les persécutions, quand il s’agissait d’établir que le sorcier avait un rapport quelconque avec un démon, son démon « familier », par l’intermédiaire d’un animal « familier ». Fondamentalement, il existe trois types de magistellus.

-

D’abord, l’animal « totem » qui symbolise le courant de sorciers dont vous pourrez faire partie. Le type de cet animal est adopté par les membres du couvent lors de sa formation, après de nombreuses séances d’introspection et de divination.

-

Le second type de magistellus qu’on trouve dans le répertoire magique est simplement l’animal favori mentionné plus haut. En le chargeant d’une malédiction—ou d’une bénédiction—dirigée contre une personne, il suffira que cette dernière entre en contact avec l’animal pour recevoir votre décharge. Méfiez-vous du chien ou du chat de vos amis, n’oubliez pas de porter une amulette de quelque sorte avant de le dorloter !

-

Le troisième type de magistellus, le serviteur magique, est le plus important de tous. […] Ce type de magistellus devient votre esprit protecteur.

Bien que la bryone soit vénéneuse, les rebouteux de ma région employaient en usage interne le suc de sa racine comme vomitif et purgatif. Ils l’utilisaient également sous forme de teinture pour combattre la grippe et certaines affections pulmonaires. Ils fabriquaient aussi un cataplasme avec la racine fraiche râpée pour soulager rhumatismes, goutte, contusions et ecchymoses.

Quelques articles qui parlent de cette plante ainsi que des dagydes :